2021年5月10日16:30,由永利集团音乐学系主办的“音乐学系21021春夏学术月活动【四】”之讲座《潮尔音乐体系及其相关问题研究》在三号教学楼一楼阶梯教室举行。本次讲座由青年马头琴家、马头琴演奏“非遗”传承人、西北师范大学青年教师巴依勒格主讲,永利集团宁颖副教授主持,本次讲座吸引了众多校内外老师、员工及音乐爱好者前来聆听。

讲座伊始,宁颖老师对“潮尔”(chor)与巴依勒格老师的研究领域进行了简要地介绍,她指出“提到‘潮尔’大家可能不是很了解,但与潮尔类似并流传于北方草原的双声现象大家可能已经听到过。双声现象是北方草原从内蒙古一直向西延续,经新疆至中亚草原一带共同拥有的一种音乐文化现象。而巴依格勒老师则是专注于这方面研究与实践的专家,巴依勒格老师所在的‘朝格组合’目前在各大网站非常火热”。随后,宁颖老师对在场的员工提出了一些期许,“希望同学们通过这场讲座可以为民族音乐、民族乐器的研究提供新的视角与启发。”

一、什么是潮尔音乐

关于什么是潮尔音乐,巴依勒格老师指出,潮尔音乐是流行于蒙古族的一种重要音乐形态,也可以说是蒙古族音乐的主体。“潮尔”一词由蒙语音译而来,原称“chor”,目前学界将其划分为多声部音乐。在蒙语中“潮尔”一词共有两层含义,一是指“潮尔”一词本身就代表的蒙古族多声部音乐,这是一种两个及其以上的声部共同发声的音乐形态;二是在蒙古族地区一般也可将其代指某件乐器,例如流行于内蒙古科尔沁地区的一种拉奏弦鸣乐器。因此,巴依格勒认为“潮尔”既是一种唱法,也是乐器的名字,更是一种蒙古族音乐的统称。由于潮尔一词源于自然,因此受各地方言的影响,潮尔又被音译为“粗尔”、“楚尔”、“哨尔”等。

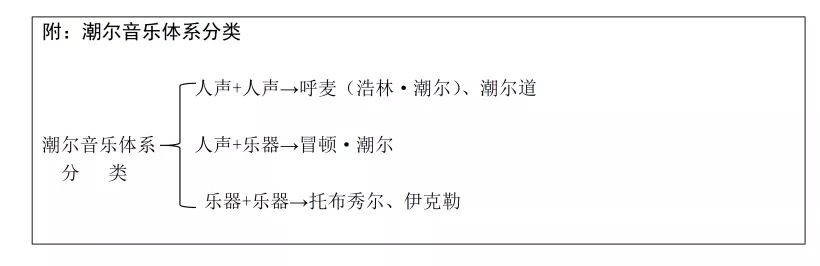

关于潮尔音乐的分类,巴依勒格指出“ 潮尔音乐体系大致可分为‘人声+人声’、‘人声+乐器’和‘乐器+乐器’三种”。其中在‘人声+人声’类中,较为代表的就是“呼麦”,蒙语称“浩林·潮尔”,“浩林”意为“喉咙”,从字面可理解为“喉咙里发出的多声部声音”。这是一种通过同一个体同时发出基音声部(即低音声部)和泛音声部两个不同声部的多声部织体,是典型的潮尔音乐现象。

对于呼麦的分类,巴依勒格老师大致将其分为图瓦呼麦和蒙古呼麦两种。两者又均可细分为“低音呼麦”、“中音呼麦”和“高音呼麦”,其中高音呼麦因演唱时往往会发出金属音,因此又可称为“哨音呼麦”。此后,巴依勒格通过现场演唱的方式,对三者进行了讲述。他指出“呼麦主要流传于以新疆、图瓦为代表的阿尔泰山脉一带,因当地自然环境多变。因此低音呼麦更多的是模仿自然界中山川、地震、山石滑落的声音;中音呼麦是呼麦唱法中最具支撑性的一种,也是衡量呼麦演唱的标尺。其特点是在演唱时首先会有la音作为基音声部,在此基础上泛音声部作为旋律一直持续。与低音声部相同的是中音呼麦其来源也是模仿,一般认为演唱声音与游牧民族的羊叫声有关;高音呼麦,是在中音呼麦基础上通过舌部位置的,让声音与气息在口腔内形成泛音旋律的一种演唱方法。因演唱时类似哨音,又称为‘哨音呼麦’”。

随后,巴依勒格老师对呼麦的演唱方法及其原理、图瓦呼麦与蒙古呼麦两大流派的异同进行了阐释。他指出,“呼麦作为一种唱法与声乐演唱相同,要求气沉丹田,气息通过声道上升至声带处进行挤压,在演唱时男生按住喉结做出吞咽动作,这时可感受到明显的收缩,收缩后发出的声音通过口腔对泛音旋律进行改变。并通过控制共鸣腔体来调节音高,共鸣腔体越大声音越低。旋律(泛音)声部则通过口腔(舌头)与共鸣腔体来进行发声与调节”。在图瓦呼麦与蒙古呼麦的异同上,他指出“图瓦呼麦更类似于声乐演唱中的‘原生态唱法’,更多的是通过口传心授的方式来进行教学。用最自然舒适的唱法和音高进行演唱;而蒙古呼麦则有着一套严格的发声方法。在音高上蒙古族呼麦相比图瓦呼麦更为高亢,增加了演唱时的难度”。

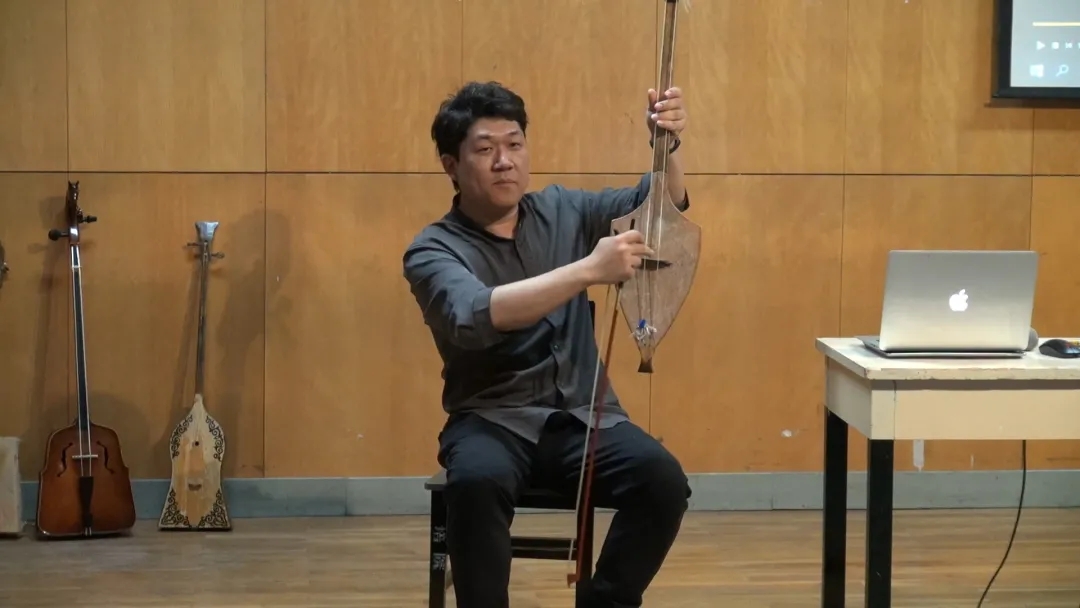

在“人声+乐器”类中,巴依勒格老师主要以“冒顿·潮尔”为例进行讲述。“冒顿”蒙语意为“树木”,合意为歌声的共鸣。表演时演奏者先哼鸣出持续的长音,同时用气息吹奏管乐,奏出泛音声部。从而形成一人奏出二重结构的音响。巴依勒格老师对潮尔音乐体系中“乐器+乐器”类,通过现场演奏托布秀尔与伊克勒对乐器如何产生潮尔音乐现象进行了解读。他指出“以托布秀尔为例,这件乐器在扫弦过程中总是会附带着弹奏低音弦,从而产生持续低音与泛音旋律共振的效果。

通过潮尔音乐体系中的三种类别及其各自所代表的表演形式,我们大致对潮尔音乐体系有了一个认识,呼麦与潮尔道均为通过“人声+人声”的模式构成的二重结构音响,不同处在于呼麦为同一个体同时发出两个声部,而潮尔道则是一种由多人构成的,涵盖了长调、呼麦与合唱三位一体的表演形式;以冒顿·潮尔为代表的“人声+乐器”则是将人声作为持续低音声部、乐器作为旋律声部,两者通过气息的配合共同奏出多声音乐织体;以托布秀尔为代表的乐器通过特定的演奏方法将其同时发出二重结构音响。正如巴依勒格所言“潮尔音乐体系并不是一个单一的东西,它是一个非常庞大的概念,它包含了蒙古族所有的乐器及演唱形式”,这一体系最典型的特点为同一个体同时发出两个不同的声部。

通过巴依勒格老师对潮尔音乐体系的讲述,在场员工对潮尔音乐的起源时间、伊克勒为何为盾牌形状以及呼麦在传承过程中是否存在性别问题进行了提问,巴依勒格老师为此进行了详细的解答。巴依勒格指出,潮尔音乐起源于北方草原人民在游牧过程中对自然界及其动物的模仿,在发展过程中不断加入歌词、乐器,因此并没有明确的起源时间;而伊克勒作为游牧民族所持有的一件乐器其形状更多的要适应生活环境,盾牌型对于游牧民族而言更容易插入靴中,此外材料、乐器制作者的个人因素也是影响形状的一大因素。

对于传承问题,早期的呼麦传统是女性不可以学习的,其中很重要的原因在于当时的人们并未掌握良好的学习方法,在演唱时对女性的身体器官会带来一定的损伤。

随着观念的转变以及科学的训练方法逐渐被发掘出来,越来越多的女性开始参与到呼麦的学习中。由于呼麦主要是通过声带振动而产生的,因此在音色方面男性与女性在演唱时并不会有太大的区别。

对于传承问题,早期的呼麦传统是女性不可以学习的,其中很重要的原因在于当时的人们并未掌握良好的学习方法,在演唱时对女性的身体器官会带来一定的损伤。

随着观念的转变以及科学的训练方法逐渐被发掘出来,越来越多的女性开始参与到呼麦的学习中。由于呼麦主要是通过声带振动而产生的,因此在音色方面男性与女性在演唱时并不会有太大的区别。

讲座的最后,宁颖老师通过对讲座中涉及到的乐器、声音与自然的关系;潮尔音乐体系与西方音乐体系中关于“声部”一词的不同以及蒙古族对于声音的认知观念与当代学院派间产生的差异等问题的总结。希望同学们能够通过今天的讲座,打破固有的思维与学术传统,建立起和他人交流与沟通的通道,从而理解这个世界、理解每一个人。

文:郝克鑫(永利集团2016级本科生)

摄影摄像:琢光电影摄影社团

编辑:宋玥

审核:宁颖、赵江珊