通过延安市三天的采风学习,永利集团音乐学系调研组成员充分领略了陕北吴起县、志丹县的民歌民俗、红色历史革命文化,看到了陕北丰富的人文自然资源和风土人情。

为进一步了解志丹县关于文化遗产的保护和传承,调研组一行14人于2020年7月29日,在志丹县文化馆馆长胡佐奇的带领下,参观了位于志丹县非物质文化遗产保护中心的非物质文化遗产陈列室。

沿着馆内的非遗长廊,文化馆馆长为调研组师生们详细讲述了非遗陈列馆的建设理念,并依次介绍了志丹县的省、市级非遗项目。其中市级非遗项目有:志丹羊皮扇鼓、志丹民歌、志丹剪纸等;省级非遗项目有:志丹糜子黄酒制作技艺、志丹九魁十三花宴制作技艺等。

|

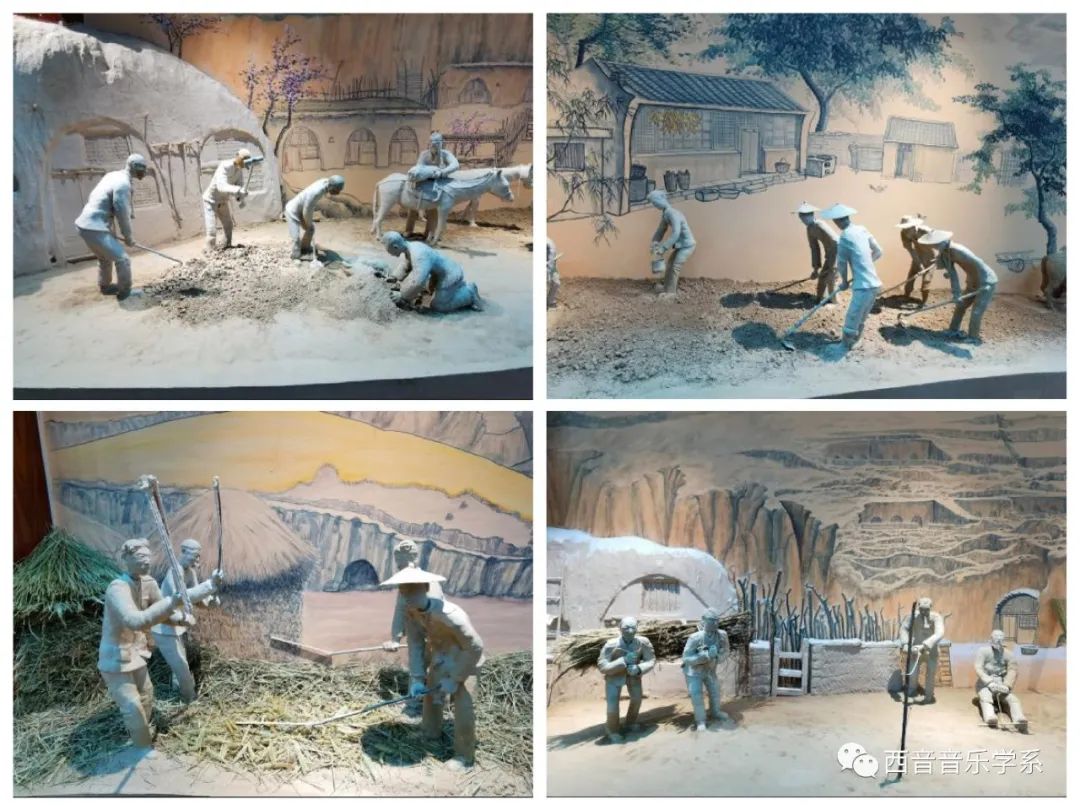

馆内非遗长廊  | | 老师们认真聆听馆长讲解 |  | 省、市级非遗项目名录 据馆长介绍,刺绣工艺在志丹县流传较早,现以金丁镇为中心的刺绣基地正在向产业化、多元化的方向蓬勃发 展。 俗话说“艺术来源于生活”。 当地人会将刺绣工艺体现在鞋垫、枕头、布动物、荷包、钱夹、马褂等。 刺绣在志丹县内,不是一项高高在上的艺术品,而是百姓生活里的必需品,上面的图案也不需要手工艺人多么巧妙的构思,这只是当地人们的日常和对美好生活的向往。 |  | 志丹刺绣工艺 馆内使用石膏小人,生动地展示了志丹老百姓以前一年四季的农耕生活:日出而作、日落而息。春天制作肥料、初夏田地播种、秋天打散谷子、冬天积累柴火的形象。 |  | | 春夏秋冬 |  | 师生们仔细听讲解 随后,永利集团陕北红色歌曲调研采风座谈会召开。会议由志丹县常委、宣传部部长赵伟主持,县委常委赵伟,县文化和旅游局副局长宋健权,县文化馆馆长胡佐奇,县文化艺术。培训中心主任杨明瑞出席座谈会,并邀请了红都组合(高世红、徐志宁、白成云)、赵凤英、李先锋、王雪梅、孟成祥等民间歌手和艺师。 |  | 座谈会现场 由高世红、徐志宁、白成云组成的红都组合于2009年成立,他们为大家演唱了自己改编的三声部陕北民歌《小红桃》。在声音的运用上,结合了通俗、民族、原生态等唱法;在演唱风格上,不仅有着信天游的高亢嘹亮,更有着小调的细腻委婉,声音真诚质朴、率真自然,传递着浓厚的黄土风情。 红都组合为传承陕北民歌、弘扬陕北民俗文化作出很大贡献,曾获中华人民共和国第10届艺术节“群星奖”,并多次在参赛中获得省、市级荣誉。其中,红都组合成员白云成也是陕北酒曲的传承人,擅长演唱《走壶口》、《刘志丹》等歌曲。 |  | | 图为红都组合 | 赵凤英(65岁)是志丹大秧歌县级非遗代表性传承人,赵凤英老师现场演唱了三首曲目:《延安儿女想念毛主席》、《信天游》和《十八想你》。其声音高亢嘹亮,节奏舒缓,感情细致,在演唱《延安儿女想念毛主席》时,流露出对毛主席的敬爱之情。 |

|

赵凤英老师 陕北说书是陕北民间一种说唱体艺术。孟成祥(54岁)是陕北说书市级非遗代表性传承人、志丹县成祥陕北说书曲艺队长。孟成祥与王雪梅两位老师一同表演了陕北说书《蚂蚱蚱》和《小姑听门》。表演现场,孟成祥老师手持三弦,脚绑耍板,王雪梅老师手握四页瓦。两人一唱一和,一问一答,歌颂伟大领袖毛主席,充分表现了百姓对毛主席的敬爱之情。 |

|

| 孟成祥老师、王雪梅老师 |

座谈会结束后,李宝杰书记针对此次会议进行了总结,首先表明了此行的目的为“重走红军路、深描红色民歌”,阐述了红军长征在历史上的意义。其次,给予志丹县三条音乐文化建设性建议:第一,坚守保留最原始原生态的音乐和嗓音,这是未来保护陕北民歌的重中之重。第二,老曲调填新词,多从音乐结构、音乐曲词上做考量,可以学习现有的成功案例,如改编成功的《东方红》。第三,挖掘、保护传统文化是发展陕北文化的关键点。

经过一天的学习和调研,我们不仅近距离感受到了志丹县丰厚灿烂的历史文化,认识了这里的民风民俗、非遗文化,而且更加深入的了解了志丹县红色革命歌曲的现存状况,进一步增强了“四个自信”,帮助师生们树立了正确的三观。为加强对陕北红色民歌的保护,作为当代青年,应该坚定理想、练就本领、勇于担当,要继承革命精神,学习红色文化,坚定跟党走的信心与决心。  |

| 馆前合影 |