2019年4月24日下午四点,现任新西兰英文《新西兰亚洲研究学刊》书评编辑,西南大学特聘教授,华中师范大学客座教授宫宏宇博士应邀到访永利集团,在永利集团五号教学楼416教室,为公司师生做了一场题为《中国音乐流传西方的渠道及其流变,1735—1998》的学术讲座,分享了他对于中国音乐在海外传播的研究成果。此次讲座由音乐学系主办,图书馆协办,同时也是庆祝永利集团70周年校庆暨音乐学系“春夏学术月”系列活动的第四场,讲座由曾金寿教授主持。

此次讲座,宫老师从华乐传播域外的途径、华乐在欧洲的接受与流变等角度来反思中国音乐在海外的传播、演变及研究状况。并以1735年后流传到域外的几首民间乐曲为例,具体探讨的题目包括了:1.耶稣会士与中国乐曲最初之西始:《万年欢》、《柳叶锦》、杜赫德、卢梭、韦伯、兴德米特;2.《茉莉花》的西传与东归;3.八音盒、《十八摸》、普契尼、《蝴蝶夫人》;4.穿越太平洋:口弦、花儿。

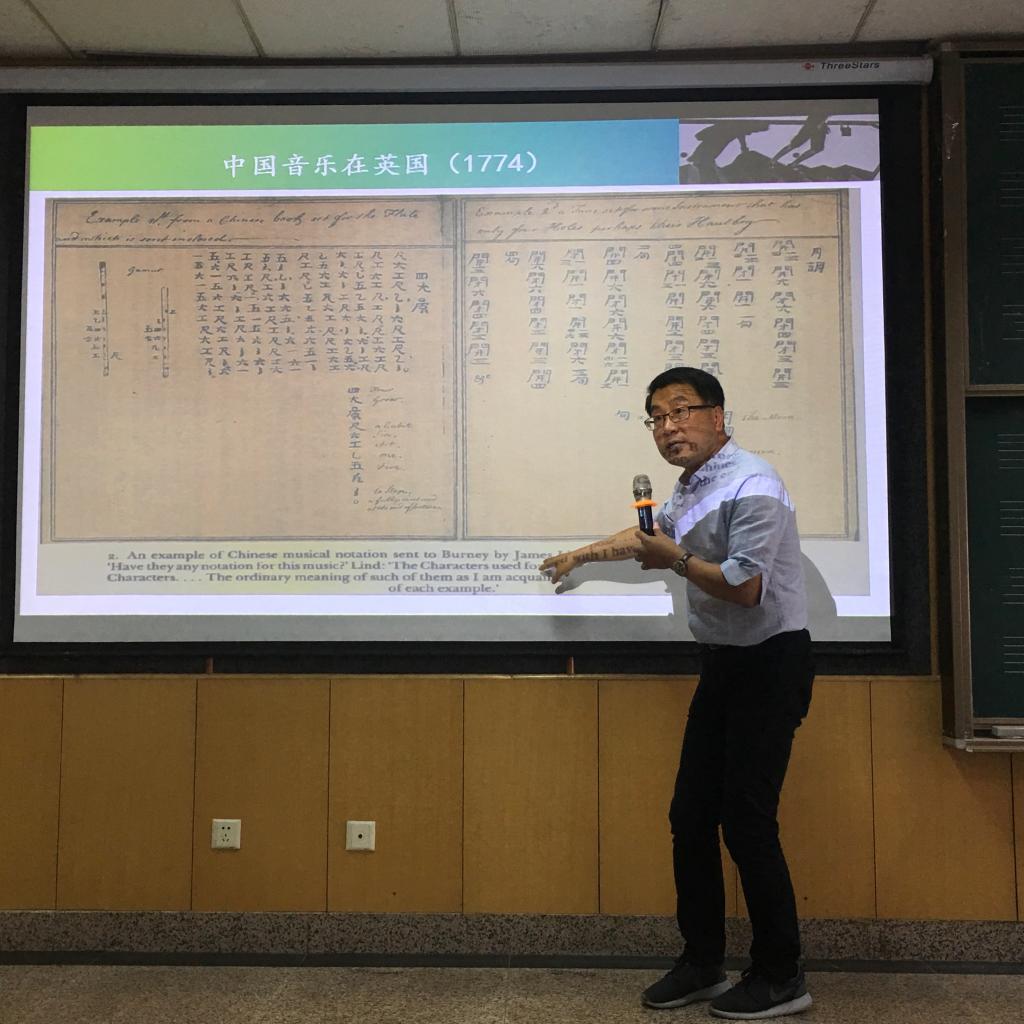

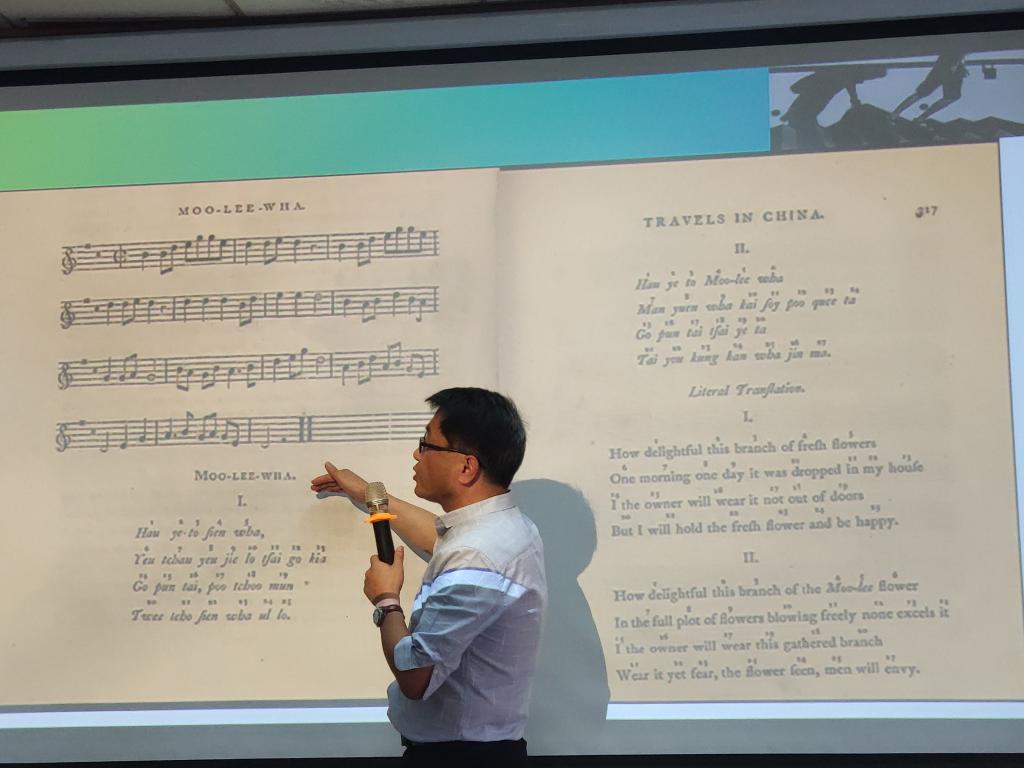

宫教授认为传至西方有关中国音乐的信息,真正有影响力的是法国耶稣会士杜赫德在1735年出版的著作《中华帝国全志》。书中刊录了五首中国民歌谱例,这是目前所知最早的将中国民歌以五线谱的形式记录下来的史料。宫教授以丰富的史料和严谨的考证,为大家详细介绍了中国曲牌《万年欢》、中国民歌《茉莉花》和《十八摸》传至欧洲后的流变过程。这些中国曲调所具有的强大生命力,使其历经几百年的漂泊依然生生不息,异域传播后甚至创新演绎,最终以不同的形式呈现在世界面前,成为中国的民族形象与文化认同的象征与代表。最后,宫教授讲述了他在上世纪80年代跟随新西兰作曲家杰克·鲍地在贵州等少数民族村寨进行田野采风的往事,以及杰克·鲍地采风时使用的工具和设备,并用视频展示了当时的影像。杰克·鲍地曾为中国与新西兰两国的音乐交流做出过杰出贡献,向新西兰介紹蕴含中华文化精髓的艺术珍品——古琴及课程,资助新派中国音乐作曲家创作等,他对中国音乐文化的热爱令现场的师生感动不已。

此次讲座使音乐学系师生受益匪浅,在未来的学习研究中不仅要注重国内研究成果的积累,还要加强对海外中国音乐研究的了解与关注,在不遗失“本土情怀”的国际视野下的中国音乐研究,有助于拓宽视野和思想空间,发现在固有思维局限中忽视的方面,从而对中国音乐文化有更新的认识和发现。

最后感谢宫宏宇老师为我们带来如此精彩深刻的讲座,此场讲座不仅向同学们提供了一种新颖的研究思路,也给同学们在学术研究上新的启发。

|

| 讲座现场 |

|

| 宫宏宇教授对谱例进行讲解 |

|

| 教师合影 |