【讲座信息】

心动·行动——艺术管理学理论与实践几题

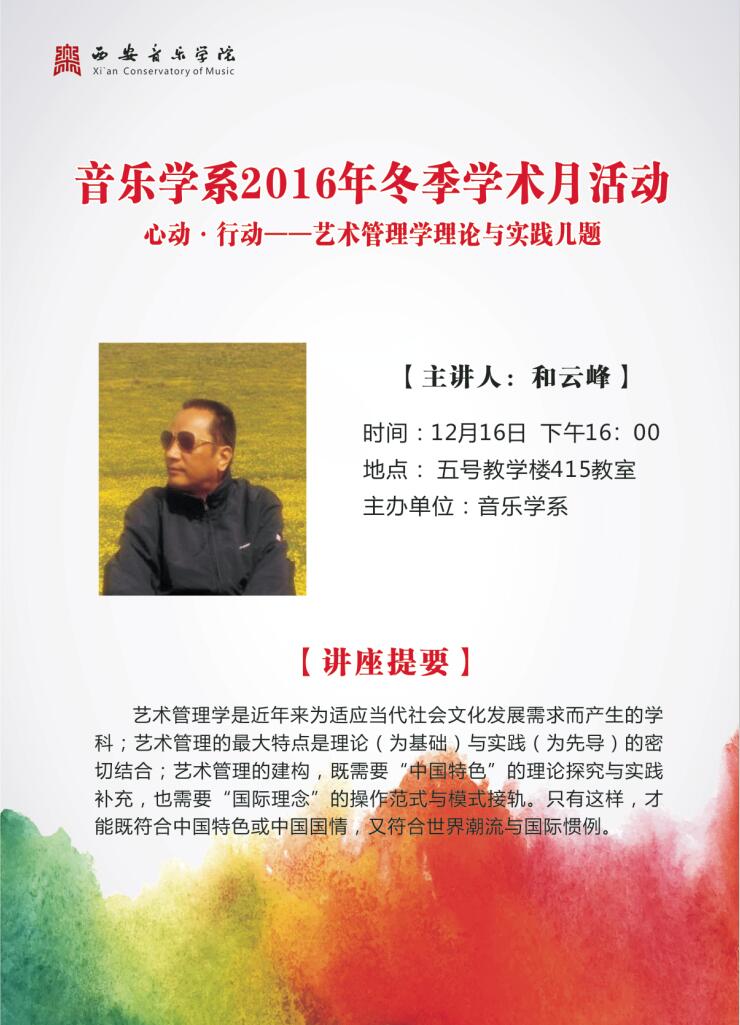

主讲人:中央音乐学院音乐学系 和云峰 博士 教授

讲座地点:五号教学楼415教授

讲座时间:2016年12月14日下午14:30(时间已作调整)

欢迎全院师生光临讲座现场!

【和云峰教授简介】

和云峰,又名桑德诺瓦,男,纳西族,云南丽江人,中央音乐学院博士、教授,博士研究生导师,音乐学系党总支书记、副主任。民族音乐学家。先后经过知青、工人、士兵、专业足球队员之历练;从事中国少数民族音乐理论、音乐艺术管理、文化产业、口头与非物质文化遗产等领域研究与教学多年。

在中央音乐学院首开“中国少数民族音乐赏析”(1998)、“中国少数民族音乐舞蹈鉴赏”(1999)、“西南少数民族传统音乐专题研究”(2000)、“中国少数民族音乐文化”(2002)、“艺术管理专业实践”(2003)、“音乐艺术管理概论”(2004)、“中国少数民族音乐文化专题研究”(2005)、“音乐类非物质文化遗产基本理论及案例分析”(2010)等课程多门,指导和培养毕博士、硕士研究生数名。

中央音乐学院和云峰教授应邀来公司举办讲座

2016年12月16日14:30,中央音乐学院民族音乐学专业博导、艺术产业管理专业教授和云峰老师应邀到公司5号教学楼5—415教室举办讲座。和云峰教授是中央音乐学院音乐学系党总支书记、副主任。民族音乐学家。先后经过知青、工人、士兵、专业足球队员之历练;从事中国少数民族音乐理论、音乐艺术管理、文化产业、口头与非物质文化遗产等领域研究与教学多年;教学方面:在中央音乐学院首开“中国少数民族音乐赏析”(1998)、“中国少数民族音乐舞蹈鉴赏”(1999)、“西南少数民族传统音乐专题研究”(2000)、“中国少数民族音乐文化”(2002)、“艺术管理专业实践”(2003)、“音乐艺术管理概论”(2004)、“中国少数民族音乐文化专题研究”(2005)、“音乐类非物质文化遗产基本理论及案例分析”(2010)等课程多门,指导和培养毕博士、硕士研究生数名。和云峰教授此次讲座的题目为“心动.行动——艺术管理学理论与实践几题”。

讲座一开始,和老师首先对“艺术产业管理”这一学科的性质、特点和任务做了简要的解释。认为,“艺术管理学”是近年来为适应当代社会文化发展需求而产生的学科;艺术管理最大的特点是:理论(为基础)与实践(为先导)的密切结合;艺术管理建构,需“中国特色”的理论探究与实践补充,也需要“国际理念”的操作范式与模式接轨,这样才符合中国特色或中国国情,又符合世界潮流与国际惯例。

和老师为此讲座制作的ppt内容形象,文字通俗易懂,将艺术管理的内涵分为两点:领导和控制,前者的要点在于组织和计划,后者的要点在于执行和解决;艺术管理学科属性的四个关键环节——艺术学、管理学、行销学、传播学。对于“行动”的问题,和老师的第一个小标题为“政府在行动”,在文化创意方面列举三个现象:“图纸”现象(天马行空、宏大叙事,此乃学科属性);“小吃”现象(地方特色,街边小吃);“足疗”现象。在这个方面社会也出现了很多质疑声值得我们关注和深思:核心价值观未能充分体现,尤其在商学院或管理学院;学科教育缺乏学术深度,由于过于倾向就业市场而缺乏价值意义;学科属性迄今呈现尴尬,交叉学科与学术归属迄今呈现左右不靠。三种现象值得我们关注:“嘴唇现象”,人云亦云,盲目跟风;“板凳现象”,一哄而上,眼界狭窄;“异化现象”,留下欢乐,带走思考。

讲座的第二个小标题是“教育在行动”,在这个环节和老师用图表先直观明了指出了艺术管理者的角色,这方面有4个关键点:艺术家的个人作品;管理者的思想行为;赞助商的诉求目的;受众群的感受体验。艺术管理者应当具备三个基本理念:“卖音乐”比“做”音乐难;100个主意不如1个实践;不管白猫黑猫,抓到老鼠才是好猫。除此之外和老师对艺术产业管理的“印象系列”运营模式进行了解析:艺术战略——场地限定、舞美至上、内容为王;经营策略——国家在场、企业运作、与旅游联姻;存在问题——主题重复、无从体验、缺乏产业链。

对于艺术管理专业的同学而言,和老师对同学们确立了三个需要明确的基本问题:艺术管理的前提——艺术管理-人才-信息的相互转换;艺术管理的协调——管理者-人才-产品-经营-时间之间的相互转化;艺术管理专业的定位:艺术与文化行政管理、艺术与商业营销管理、传媒与出版业务管理、教育与艺术培训管理。

最后和老师对此次讲座做了总结:艺术管理专业所具有的个性常使其无所适从,因为此专业既无“放之四海而皆准”的定律可循,也无“千篇一律”的类同事物可言,有的只是各不相同的“个案”及其特征,加之社会的飞速发展,人的观念的与时俱进,都使得该专业的理论根基较多只停留在“经验”和“操作”层面而难以上升到“理论”或“学术”层面。此次讲座和老师希望在艺术管理专业教材或中国艺术管理学的探索、建构、发展、完善等方面能起到“抛砖引玉”之作用。

和老师此次讲座用了很多音乐会策划及民族音乐相关的例证来对其理论依据做了诠释,和老师是民族音乐学出身,我的专业方向也是音乐学,但我认为在艺术管理专业方向中,也能像和老师一样能找到与音乐学相同的共性,在讲座当天与和老师长时间的交流和请教,及此次讲座中,我认为无论是艺术产业管理还是音乐学专业方向的同学,包括音乐学院所有的同学,都应该将眼光放得更高、更远,艺术要成为经典文化,需要年轻学习者的高度,而文化的发展,需要我们在任何时候都拥有长远的目光去寻找、发现问题,探寻一条可持续发展的新思路。

和云峰教授认为,艺术产业管理的工作者们还需要对自己的文化水平与审美能力有更高的要求,对不同“新文化”的 认识应该比其他专业的人更独到,对“雅俗”的问题也应该有更理智更深入的理解,有些人认为白先勇的《青春版牡丹亭》是经典俗演中改编较好的例子,他保留了昆曲大部分的精华,融入了许多年轻人喜爱的元素,让一直对昆曲敬而远之的人们也开始喜爱昆曲。当然也有人对此持有反对态度,认为《牡丹亭》同莎士比亚的戏剧一样,从没有人任意改编过莎士比亚的戏剧,因此,《牡丹亭》也不能随意改编。但是,正因为是经典,它的繁荣时期已经过去,再想让昆曲、京剧如明清时期般繁荣,让西方古典音乐同19世纪时的欧洲般昌盛,让四书五经和古时一样人人都能倒背如流,是不可能也做不到的。对于我们来说,现在很多的经典都是需要认真地钻研和深刻的探索的,它注定不如现代化的作品受欢迎,注定不是一门显学。所以,我们不能强求经典在现代社会的普及和再度繁荣,对于经典俗演、经典俗讲,我们也不能抑制和阻止,只是希望,在经典俗演和经典俗讲的背后,人们能有自己正确的认识,不迷信不盲从,并给予经典作品以最大的支持,让世界历史沉淀下来的经典文化继续正确地走下去。

艺术管理的工作核心是将文化通俗化,因为当今飞速发展的社会,群众更关注的是通俗易懂的东西,而艺术管理者则需要对“通俗”一词深度认识,那就是——通俗不等于低俗,所以需要提高文化水平,多增加实践,从而使未来展现给大众的文化“艳而不俗”。

——2015级音乐学专业本科生 李松霖撰稿