2016年音乐学系冬季学术月系列活动(1)

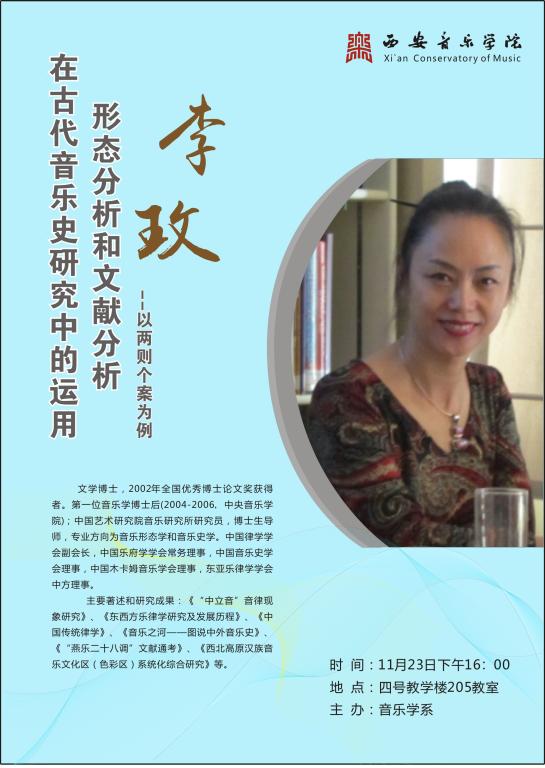

中国艺术研究院音乐研究所,著名音乐学家,公司员工李玫研究员应邀到音乐学系举办讲座。

时间:2016年11月23日(周四)下午16:00——18:00

地点:4—205

【报道】

中国艺术研究院音乐研究所李老师应邀来我系作学术讲座

2016年11月23日16:00,中国艺术研究院音乐研究所研究员、博士生导师李老师应邀在公司4号教学楼205教室举办讲座,题目为《形态分析和文献分析在古代音乐史研究中的运用——以两则个案为例(七言句式与音乐结构的对应关系)、(米都知与米嘉荣考辨)》。

讲座由公司音乐学系主任叶明春教授主持。曾金寿教授、王安潮教授、李西林教授,景月新老师和牛玉冰老师,以及诸多我系本科和研究生同学等约70余人聆听了这场讲座。

李玫研究员是公司员工,是我国音乐学第一位博士后,李老师多年来在学术领域潜心研究、细心钻研,取得了非常丰富专业的学术成果。此次的选题以两个个案——“七言句式与音乐结构的对应关系”和“米都知与米嘉荣考辨”为例,其中,“七言句式与音乐结构的对应关系”是形态分析的案例,“米都知与米嘉荣考辨”是文献分析的案例。整场讲座内容丰富,李玫研究员讲述言简意赅,直观明了,在不到2小时的时间内全部结束。

在“七言句式与音乐结构的对应关系”的案例分析中,李老师对西北汉族音乐文化内区近1700首民歌进行旋律学分析,得出如下结论:

1、七言句式(4+3)与音乐结构的四板(2+2)二分框架具有互相制约关系;

2、七言歌辞句式所具有的隐形两单元来源于汉魏谣谚,这种结构对旋律发展起着重要作用;

3、通过对七言句式乐句结构的简明旋律分析,我们有理由相信,七言句式之滥觞可以追述到汉魏时句句韵的七言古体;

4、这种歌唱体在民间从来都具有鲜活的生命力。

此案例中,李老师的分析方法极为专业独到:提炼可抽象因子;设计编码;编码包含旋律学诸维度:曲调结构典型(句式、句数、句幅、音域、节拍)、音调类型(落音在支柱音和非支柱音,呼应关系)、调式典型等;通过对这个学术档案检索框架的把握,可以对山歌和小调作整合性描述,并分析其规律性。

讲述时,通过即兴演唱几首民歌与谱例分析相结合曲调编码和谱例分析的形式对所述内容进行分析讲解,在山歌小调中,两句体是最小的独立音乐题材结构,她在音乐张力方面具备承载两句及两句以上声诗形式的容量。由此我们对七言句式的来源也产生了新的认识和思考:原始的七言前四后三各占两板的乐句结构,与汉魏之际七言韵文的存在方式是吻合的;七言句式的旋律构成方式为:两个相同的最小旋律片段重复形成“双生结构”;这种简单明了的逻辑关系与七言句式所拥有的语义概念是否相关联?是否是互动式的结构力呢?对于民歌中句式的问题,李老师作了如下总结,从乐句材料看,大量平行对称两句体,仅仅是最后的结束音变化,以功能性呼应显示出一点对比性,是非常多见的句式;这种音乐实例的技术分析不仅能够挖掘音乐文化特征形成的工艺学因素,解析底层的建筑结构,还能与音乐文学的研究遥相呼应。值得思考的是,山曲、信天游这种七言句式,究竟是七言近体诗的民间辐射?还是一直存留于民间,从未追求清雅中的中古北方民歌的活化石?

此案例最后,李老师做了对山歌的总结——山歌沉淀了古人最自然的歌唱方式。这些歌词因其文不雅测,不会被当做文学作品记录下来,也就不会称为文学界的研究对象。但这些山歌所具有的工艺学内涵和审美意蕴却折射出七言句式形成过程中的痕迹。这或许能为音乐学与文学的合作研究提供一个有趣味的案例。

第二个案例“米都知与米嘉荣相关三事考”的讲述中,李老师结合多个古代文献进行反复的考证和细致的推敲解读,就梁补阙的《赠米都知》与刘禹锡的《与歌者米嘉荣》这两首古诗,对米都知与米嘉荣的三个历史问题进行分析:

1、梁补阙诗与刘禹锡诗;

2、刘禹锡与米嘉荣;

3、梁补阙与米都知。

李老师对这个案例的分析讲解可谓是细致入微,用古代与之相关的文献将对两首诗做了对比,判断两者分别所产生的时代,对史实做了细致缜密的考证,提出相关问题并作出解释分析,如:梁补阙是何人?三朝跨越四十载为何时?米都知是米嘉荣吗?通过多部史料进行辩证分析,同类归并得出结论——唐梁肃曾任补阙、翰林学士、皇太子诸王侍读;岑仲勉先生《翰林学士壁记补》认为梁补阙为唐翰林学士梁肃;米都知已经供奉玄宗、肃宗、代宗三朝约四十载;米都知不是米嘉荣;梁周翰,在宋太宗时期两度任补阙;《赠米都知》最早见于《南部新书》,被误收入《全唐诗》;无聊梁补阙或宋梁周翰,所颂米都知都不可能是米嘉荣......最后李老师还做了史实延伸,对“补阙”、“都知”等问题做了延伸解析,最后得到结论:梁诗与刘诗中所颂及的米姓乐人非同一人;唐代的“都知”只是平康里的名妓头角,籍属教坊;“都知”作为官职始设自宋廷,宋教坊有大小都知,掌军乐的俊荣直有都知、副都知之职。

这则案例的分析体现了李老师作为一个学者的学识,南宋心学的开创者陆九渊曾说:“六经注我,我注六经”,对文献的仔细研读正是对一个学者学识和能力的重要考证。此案例的分析教会我们:学术研究过程中,对文献的研究不可断章取义、望文生义,要深度思考、推敲,学术研究需谨之又谨、慎之又慎、严之又严。

整场讲座使我们受益匪浅,从李老师的讲座中,我们可以侧面地看到她做学问的态度是严谨专一的,对每一个细微的问题她都会仔细琢磨思考,这种耐心和认真的态度是值得我们年轻的学习者推崇和学习的。

李老师在讲座临近结束之际送给在座同学一句话:“研究不贪大,要有正确的方法论,要有正确的观念和思路,潜心做学问,切勿急躁功利。”叶明春教授也很认可此观点,并建议同学们不要怕坐“冷板凳”,此时我想起中国艺术研究院音乐研究所所长项阳教授曾对我称赞某位学者时说过:“板凳虚坐十年冷”一言,一个真正的学者能沉得下心、静得下心,负得起责。此次讲座,我们学到的不仅是知识和方法,更重要的是一个青年学习者对学术的态度。

讲座的最后,叶明春教授结合李老师的案例,谈到了我系系训“原创学术,原典教育”,我们要想做好学问和研究,一定要翻阅原典、回到原点,从原来的经典中,找到原来的起点,通过细心、专心、用心的阅读、思考和探索,做出有意义、有价值的学问。

2016年11月24日凌晨1:39

(2015级音乐学专业本科生 李松霖撰文)